最近,机圈最热闹的事情莫过于iPhone17系列正式开售了。早在月初发布会之时,新iPhone的容量版本规格就引发诸多讨论,譬如iPhone 17 Pro直接取消128G,最低256GB起步,iPhone 17 Pro Max首次推出2TB版本,成为苹果手机历史上容量最大的手机。而据多家供应链及媒体消息,iPhone 17 Pro Max 2TB用的很可能是QLC NAND闪存。这不仅是苹果的一次供应链选择,更是一个强烈的行业信号:在消费者对手机容量需求无止境增长的当下,QLC技术已开始迈入消费电子主流乃至高端旗舰市场。

苹果的选择:从试水到逐步推进

苹果并非在iPhone 17 Pro上才突然被传使用QLC,其布局是一个长达数年的、循序渐进的“软着陆”过程。从早先已确认使用的iPad 11,到后续“代代相传“ 疑似使用的MacBook Air和iPhone系列,通过不断的市场试水,我们可以窥见,苹果正平稳地推动QLC这一最初被视为“成本妥协”的技术,逐步向更高存储容量的核心生产力工具推进。

近年来,iPhone的“创作工具”属性得到持续强化,ProRes视频、RAW格式照片、空间视频等功能的加入,使得视频创作者、摄影爱好者等专业用户群体对本地存储空间的需求呈指数级增长。在手机内部空间有限的情况下,存储技术的升级对于满足日益增长的数据存储需求至关重要。而 QLC 技术凭借其高存储密度优势,每个存储单元可存储四位数据,相比 TLC存储密度提升了 33%,成为了实现大容量存储的关键技术路径。

这场存储技术的静默革命,背后是成本、容量与性能的复杂博弈,也预示着消费电子存储生态的未来图景。近几年,QLC NAND闪存从小众走向主流,在PC和企业级存储中站稳了脚跟,如今正向手机市场挺进。

行业大趋势:手机大容量化与QLC技术布局

曾几何时,128GB还是“海量存储”,现在却已成为许多机型的起步配置,512GB成为一些中高端机型标配,1TB甚至更高容量正在从“发烧友专属”走向“专业用户刚需”。苹果在iPhone 17 Pro Max上使用QLC闪存,短期看是为了控制成本和提高容量,长期看则是顺应行业向更大存储容量发展的趋势。

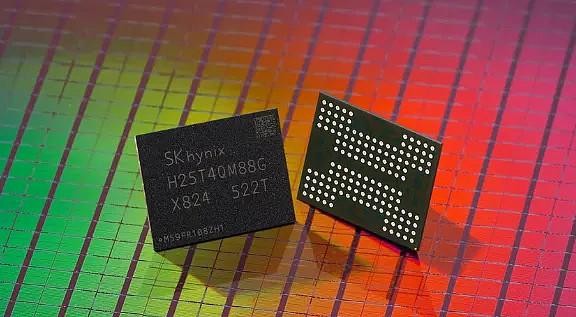

各大存储厂商也在积极布局 QLC 技术在消费级市场的应用,包括三星、SK海力士、铠侠、美光、solidigm以及长江存储,都已将QLC作为其技术研发和产能布局的重点。其技术竞赛焦点已从是否生产QLC,转向了如何通过堆叠层数、提升I/O速度和完善制程工艺来优化QLC的性能与可靠性。原厂正在努力缩小QLC与TLC在耐用性和速度上的差距,使其更适合移动设备等对功耗和体积敏感的应用场景。

在规格要求颇高的手机嵌入式存储中,国内存储企业江波龙也率先推出QLC eMMC,是全球首家将QLC技术应用于eMMC产品的厂商,基于WM6000自研主控,结合智能缓存管理算法解决QLC写入性能瓶颈,最大可提供 512GB 的存储容量,并具备实现 1TB 容量的技术能力。目前已在Realme等主流安卓机型量产,推动手机进入“千元512 GB”时代,让可靠性QLC技术在消费电子市场的进一步扩展。

理性看待技术进步

存储颗粒的演进史,本质上是一部在性能、可靠性、容量、成本之间不断寻找最佳平衡点,并最终通过工程技术克服短板、推动技术普惠的历史。我们可以大胆预见,QLC正在走的,正是当年TLC成功走过的路。

每次颗粒的“降级”,都会催生一代更强大的主控、固件和工艺技术来“补位”。TLC证明了,即使先天素质更弱,但通过革命性的系统级优化(如SLC缓存)和工艺进步,完全可以弥补劣势,满足绝大多数用户的需求,从而实现技术的全面主流化。对于QLC的弱点,各大原厂及存储品牌厂商,都在合力探索比当年应对TLC时更成熟的解决方案,它们在QLC 技术上的持续研发投入,最终也会推动整个行业技术的升级。

在AI手机、4K/8K视频普及的时代,用户对本地存储容量的需求是刚性的。QLC使得手机厂商能够以合理的成本提供1TB、2TB的选项,这是TLC难以企及的。当“容量自由”带来的体验提升,远远大于那些在极端场景下才会感知到的性能短板时,市场就会选择QLC。换言之,QLC不是来替代TLC在所有场景下的地位,而是开辟了一个新的战场——海量存储普惠化,对于消费者而言,这意味着“记录生活”不再被高价绑架,我们相信这一天的到来不会很远。