在丹麦哥本哈根的区域供冷系统中,一座直径10米、高24.5米的巨型圆柱体正悄然改变着城市的能源使用方式。这个存储着1935立方米冷冻水的"能源蓄水池",能在电力中断的15分钟内持续为数据中心输送冷量,其工作原理的突破性创新,正引领全球能源存储领域的新革命。

一、破解能源时空错配的"时间魔术"

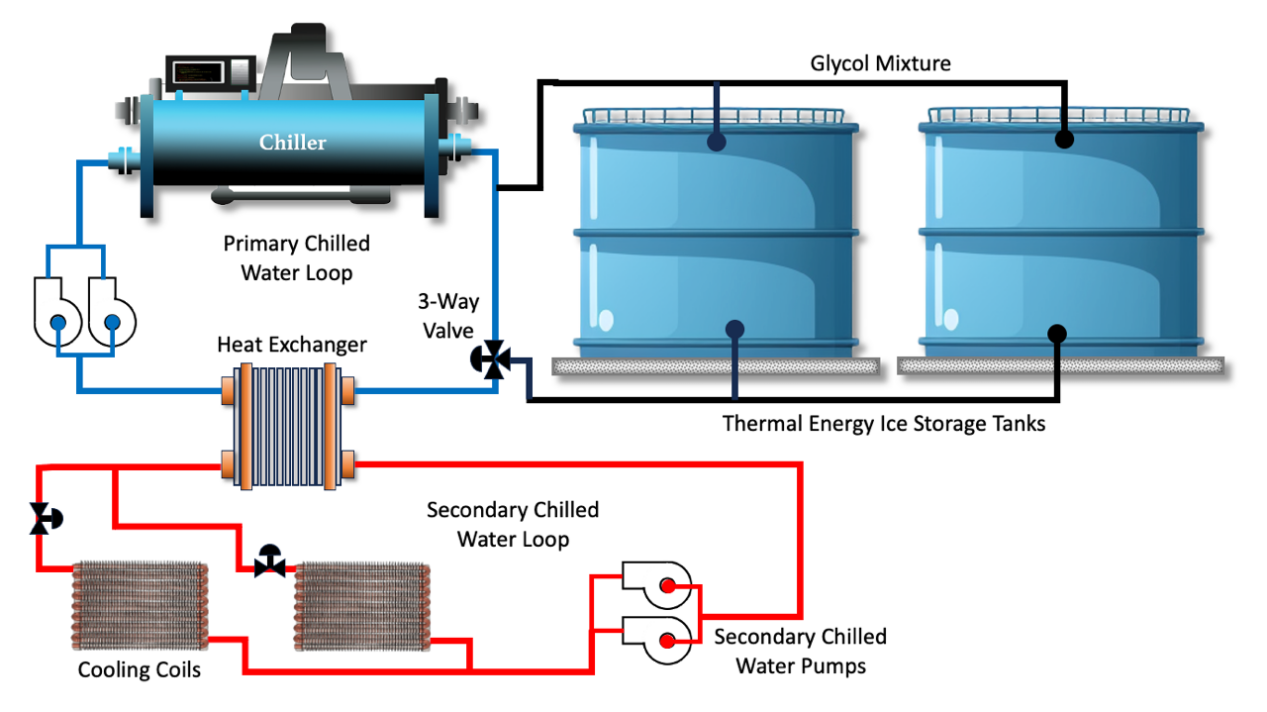

冷冻水TES储罐(Thermal Energy Storage)的核心技术,在于通过介质相变实现热能的时间迁移。以含水层低温TES系统为例,其工作周期呈现清晰的"双峰模式":在夜间电力负荷低谷期,系统启动制冷机组将14℃的冷冻水降温至4℃储存;当日间用电高峰到来,储存的冷冻水通过自然分层技术释放冷量,将回水温度从19℃提升至14℃,形成稳定的冷量输出。

这种技术突破在西班牙Gemasolar光热电站得到极致展现,其配置的15小时熔盐储热系统,使电站实现连续24小时发电,年发电量较传统光伏电站提升40%。更令人瞩目的是中国青海德令哈50MW光热项目,通过创新的三维热场控制技术,创造了36小时连续储热的行业纪录。

二、多维度技术架构解析

1.低温TES的二元世界含水层系统与低温储能构成两大技术路径。前者通过水-冰相变实现显热存储,后者依赖液氮(-196℃)或液态空气(-189℃)的潜热转换。德国慕尼黑某数据中心采用的液氮储能系统,在0.001秒内完成气液转换,储能效率达92%,较传统铅酸电池储能系统成本降低63%。

2.系统集成创新现代TES系统已形成"储-换-控"三位一体架构:

-

-

存储单元采用双层真空绝热结构,热损系数低至0.15W/(m²·K)

-

封装式换热器集成微通道技术,换热效率突破95%

-

智能控制系统搭载AI预测算法,可提前72小时预判热负荷变化

3.安全防护体系针对低温介质特性,行业标准规定:

-

-

液氧储罐必须配备静电接地装置(接地电阻≤10Ω)

-

罐体充满率不得超过95%

-

操作人员需穿戴无油脂防护服,接触液氧后严禁进入明火区域

三、应用场景的革命性拓展

1.电力调峰新范式在加州独立储能市场,TES解决方案占比已达22%。某500MW光热电站通过配置TES系统,将原本需弃光的14:00-17:00时段电量,转移至19:00-22:00高价时段出售,年增收达2300万美元。

2.工业领域的节能革命德国蒂森克虏伯钢铁厂部署的混凝土蓄热系统,将炼钢余热回收效率从65%提升至89%,年减少二氧化碳排放12万吨。该系统通过相变材料(PCM)实现500℃级高温存储,热效率损失低于3%/天。

3.区域能源系统的神经中枢北欧某城市供热网络采用分布式TES系统,通过12个2000m³储罐形成智能微网,实现热电联产效率从78%提升至91%,用户侧采暖费用下降18%。

四、技术经济性的突破性进展

根据IRENA数据,TES系统平准化储热成本(LCOH)已降至$12/MWh,较2023年下降38%。在材料科学领域,高镍合金内衬技术使储罐寿命突破30年,激光焊接工艺缩短生产周期40%。中国"十四五"规划明确将储热纳入技术清单,预计2025年国内TES装机容量将达5GW。

五、未来能源图景的构建者

随着第四代核能系统与氢能冶金的突破,TES储罐正从电力调峰向多能耦合演进。在瑞士某氢能产业园,TES系统同时承担着电解水制氢的余热回收与燃料电池的冷能存储功能,系统综合能效达82%。这种"热-电-氢"三态联供模式,预示着未来能源系统的深度融合。

从丹麦的区域供冷网络到中国的光热发电基地,冷冻水TES储罐正在书写能源存储的新篇章。这项将热力学定律与数字智能完美融合的技术,不仅解决了可再生能源的间歇性问题,更重构了人类对能源时空属性的认知边界。当储能效率突破95%、储能时长延伸至72小时、储能成本降至$10/MWh时,我们看到的不仅是技术的进步,更是人类向零碳未来迈出的关键一步。